| 我的教會分裂了,然後呢? |

| 我的教會在種種糾紛後解散了。我們與教會共同生活所經歷的一切,是否只是場徒勞無功? |

| (2025年02月26日) |

|

本新聞提供者: Christianity Today

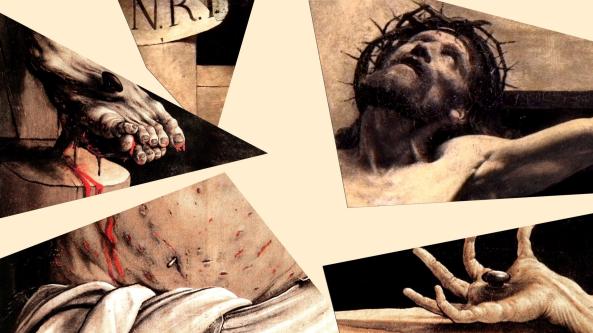

(作者 Yi Ning Chiu)耶穌基督在世上度過了33年,在其中大部分的時間裡,祂是個默默無聞的人。這是個讓人很難消化的事實。上帝的兒子來到一個破碎的世界,沒有用祂的權能立即重塑它,而是選擇深入其中,像我們一樣的生活著。 祂是如此徹底地融入環境,以至於許多人未能認出祂的真正身份。祂大部分的人生平淡無奇,只有短短幾年被記錄下來。基督的生平彷彿只能由幾個精心記載的片段窺看——馬槽中的誕生、光輝燦爛的公開事工、十字架上的受難及改變時代的復活——分布在整整三十多年歲月的兩端。 那麼,耶穌在這漫長的時間裡做了些什麼?我們只能猜測。我們確實知道的是,當祂從這些未被記錄的歲月中走出時,祂已完全融入自己的文化環境。祂引用自己民族的經典、遵守他們的傳統,了解他們的律法以及人們對律法的爭議性詮釋。 無論祂還做了什麼,耶穌顯然專心參與自己所降生的世界,讓自己受到宗教制度和統治結構的約制,即便祂知道這些制度和結構已病入膏肓。道,成了肉身,使徒約翰是這麼說的。道,就住在我們之中。 如果你相信耶穌是道成肉身的上帝,相信祂既知曉世界的黑暗,也知曉自己有能力拯救它,那麼祂「使用時間的方式」可能會讓你覺得奇怪。祂甘願與人類同行,至今仍是祂最令人深思的特質之一。 我之所以試圖理解耶穌如何看待祂所處的環境,是因為我正在重新審視自己與祂的教會之間的關係。我原先所屬的教會已創立13年,最後卻因一場常見但仍然痛徹心扉的悲劇解散了。像這樣的悲劇不斷發生,導致各種教會的瓦解。但當你親身經歷到分裂時,這經歷又如此獨特於你且深刻地改變了你。 在這場教會分裂的諸多犧牲品中,包含了我所帶領的種族正義事工。這個事工的建立過程,對我們的教會來說既充滿爭議,也極其漫長,就像許多福音派教會面對類似問題時的情況一樣。當激烈的選舉政治和疫情帶來的生活重壓並揭開早已存在的裂痕時,我開始聽到一些說詞——說這個事工正在加速教會的毀滅。 人們想知道我是否意識到,要求我們的教會群體思考種族議題,會帶來多大的壓力。儘管起初是教會領袖邀請我來帶領這項事工,他們仍想知道,這個事工是否只是我個人的野心 (企圖掌控講台),以及我究竟是否是個真正的基督徒,還是個偽裝者——試圖將我的政治觀點植入會眾之中?而這些質疑來自我曾視為朋友的人。有些人對我和我的家人態度變得如此有敵意,以至於我懷疑自己與他們曾美好互動的回憶全是幻覺。 教會領袖因這場風波身心俱疲,最終做出行政決定,終止種族正義事工。我是在一次主日聚會上聽到這個公開決定的,這不僅意味著事工的結束,也意味著我職責的終結,即刻生效。主日後,我傳訊息給所有曾批評我的努力的人,請求與他們對話。當幾位曾是朋友的人回覆並願意見面時,我當天下午便驅車前往。我站在門外看著他們打開家門,在一陣簡短的交談後,門再次關上了。 我們教會當時還面臨其他問題。幾週內,這些難題迅速惡化,導致會眾四散。我和家人開始拜訪鄰近的教會,思考我們下一步該往哪裡去。一旦親眼見證教會能對其成員做出什麼樣的事後,要再回去實在很難。但是,因著曾在那裡經歷到的溫柔及友情,要就此放棄教會也很困難。在每個新的地方,我都強烈渴望找到歸屬感——卻又害怕當真的有歸屬感後,會發生什麼事。 我原本沒有打算尋找新的教會。我還是個大學生時便來到這間教會,從未想過自己有一天會離開。我是在一個星期天早晨參加了教會在學校的娛樂中心舉行的禮拜。那天,牧師的講道是關於「共同生活」是基督信仰一種激進 (與眾不同、正面的意思) 的呈現方式,以及基督是如何成為橋樑,連結我們之間的差異。 我深深地被這篇道感動,於是加入這間教會。吸引我的不只有教會的會眾,還有他們所描繪的耶穌形象:一位早已超越世上所有敵對與分裂,邀請跟隨者效法祂的救主。 耶穌是一個能在公開場合與撒瑪利亞婦人討論神學的人,在這個舉動中,祂不僅顛覆了種族與性別的階級,還讓人一窺祂所宣告的王國的樣貌。祂也是一個能毫不猶豫地走進聖殿,推翻兌換銀錢之人的桌子,然後在剛騰出的空間裡醫治瞎眼的和瘸腿的人。沒有任何根深柢固的人群分裂是祂無法跨越的,也沒有任何破碎是祂無法修復的。 耶穌那耀眼而艱辛的良善令我著迷。祂指出,一個充滿和解及公義的世界就近在咫尺,祂正在預備祂的跟隨者進入這樣的世界。祂祝福心靈貧乏的人、使人和睦的人、謙卑溫柔的人。祂說,在祂的王國裡,在前的將成為在後的 (太20:16)。 耶穌透過宣告另一個國度「已然降臨」,使人們可忍受當下的世代。對我來說,這意味著我不必接受這個世界現有的樣貌。於是,在大學期間,我同樣熱衷於校園抗議活動及祈禱聚會。畢業後,我投身於非營利組織,從事與種族及經濟不公相關的工作,並在夜晚和週末積極參與教會事工。我理所當然地認為,耶穌呼召我以「活出ㄧ種和世界不同樣貌的生命」來對這個世界說「不」。 我花了五年時間禱告,希望能透過基督教事工來推動公義與平等的工作。當我的牧師邀請我考慮這個種族正義事工的職位時,我視這為上帝所賜的機會。但當我的職責結束、教會瓦解後,我開始全盤懷疑自己是否真的正確理解了耶穌——甚至是否曾經理解過祂。 在福音書中,耶穌醫治病人,使水變成酒;祂讓暴徒放下手中的石頭。祂不懼怕世上最無可撼動的現實,因為這些現實在祂手中變得柔順可塑。這些關於基督的記載是我最熟悉的,也是塑造我成年後大半人生的敘事。 然而,在教會解散後,我重新閱讀福音書,卻被自己對基督生平的片面理解所責備。那些明顯得勝的時刻,並不能代表祂整個故事的全貌。 耶穌被人熱烈接納的同時,也遭到猛烈拒絕;祂既受人敬仰,也讓人懼怕、怨懟。有些人因祂的興起而歡喜,有些人卻密謀要毀滅祂。群眾雖高聲讚美祂,轉眼間又吶喊著要流祂的血。祂允許這一切發生,明知這將導向何處。 耶穌被捕後,在審判中拒絕為自己辯護。祂被冤枉定罪,然後釘在十字架上。祂赦免指控祂的人,順服行刑者。祂死了。祂那曾大有權柄的力量,在這一刻卻全然收斂住。面對人類最極端的敗壞,祂選擇任其吞噬自己。 顯然,祂並未選擇改變每一個不利的處境。 我和家人探訪新教會時,不斷思考耶穌為何執意與那些會背叛祂的人同住,又為何拒絕逃離要捉拿祂的人。我開始對這ㄧ點感到莫名的煩躁。 也許,是因為我不安於耶穌那種「刻意選擇的軟弱」。也許,是因為我曾經最喜歡的耶穌,是那位能帶領祂的子民避開現世苦難的耶穌。 我想聲稱,自己對基督的忠誠純粹出自崇高的信念,我想說自己對公義的熱忱源自敬虔,我想說教會的崩解之所以令我痛苦,是因為我深愛這個群體——這些說法確實部分屬實。 但我對耶穌「約束自己能力」的不舒服感,顯示了我對祂的信仰裡還摻雜了其他動機。我曾將祂的良善與大能視為一種證據,證明祂總會塑造出我渴望見到的現實。基督醫治病人、潔淨聖殿、教導撒瑪利亞婦人——這些故事在我眼裡,不只是種神蹟,更是祂可以勝過身體的衰敗、體制的崩潰及種族仇恨的明證。我曾相信,當祂的門徒面對並接受這些挑戰時,他們也會在這些善事上得勝。 自從教會瓦解以來,我一直以為基督很快就會翻轉這一切。我安慰自己:「祂很快就會修復我們,我們將繼續未完成的工作。」然而,在這段等待的時間裡,我見到的卻是更多間教會因公義議題而分裂,從掙扎著無法培育多元的會眾結構,到無力應對教會內根深柢固的性侵問題⋯⋯等。我也見到這些教會明明出現了和好的機會,卻鮮有人願意抓住。如今,數年過去了,無論是我的教會,還是其他教會,都幾乎沒有修復的跡象。 我十分疑惑,這些和好的機會明明是基督「介入我們之中」的時刻。為什麼祂不強迫我們回應祂呢?當我重新審視那些我所欽佩、並視為基督王國彰顯的神蹟時,答案卻非常明顯:沒有任何一個神蹟,是基督運用祂的權能操控人做出選擇。 耶穌將祂自己交給這個肯定會殘暴對待祂的世界,但所有證據都顯示,祂從未試圖保留一絲的自己不給這個世界。 祂在一個受羅馬統治、被壓迫的猶太女子腹中孕育,祂降生於一個以國家暴力鎮壓像祂這樣的嬰兒的帝國。祂來到世上最一開始的時光便充滿敵意,即便如此,祂仍留了下來。 祂在父母的撫養下長大,祂愛他們,也明白他們終將無力保護祂。祂細心聆聽宗教教師的教導,卻也知道他們代表著一個腐敗的體制,而祂將會起身挑戰它。祂必然知道,這是個祂將會翻轉並撕裂的世界,然而,這並未阻止祂深入其中,也未攔阻祂愛這世界原本的樣貌。 祂曾多少次被誘惑,想要鄙視眼前見到的醜惡?祂曾多少次被羅馬士兵攔下,被強迫為他們揹負重擔?祂曾多少次目睹祂的熟人做出殘忍的事? 祂怎麼可能明明如此深刻地認識這個世界,卻從未想要逃離它?祂這樣「選擇留下來」想傳遞給我們的信息是什麼? 基督在世上的最後四十天裡,回答了以上這些問題。在祂復活後,祂回到這個殺害祂的世界。在祂升天前幾週的生活,祂選擇以初來時相同的方式度過——隱身於日常生活的節奏中。 《約翰福音》最後一章描繪了這樣的場景:耶穌獨自站在加利利海邊,門徒卻認不出祂來。祂在岸邊等待他們捕魚歸來。這些在祂離世後拋棄祂、至今尚未道歉的人,上岸後看到的是已經燃起的火堆和食物。耶穌默默地服事,親自為他們預備食物,並簡單地對他們說:來吃吧。 在《路加福音》的結尾,耶穌與兩個門徒同行,從耶路撒冷走向以馬忤斯。祂聆聽他們討論關於那位被釘十字架的拿撒勒先知,以及他們對祂的盼望和失望。祂向他們解釋聖經,告訴他們,為什麼他們需要一位從起初就在世上受苦的救主。他們聽了,邀請祂共進晚餐。他們抵達後,耶穌坐下來,拿起食物,祝謝了,親手分給他們。 基督在升天前所做的一切,闡明了祂權能的本質:這個世界可以殺害祂,但不能使祂退縮。這個世界可以疏離祂,但不能熄滅祂的良善。使徒約翰稱基督為「道成了肉身」,說祂是「照在黑暗裡的光」,而黑暗不能勝過祂 (約1:5, 14)。如果說基督最初的日子讓人疑問祂究竟想在世上成就什麼,那麼祂最後的日子便是答案:祂的生命就是那預兆和神蹟,一個持續臨在的神蹟。 若基督的到來,僅僅是邀請我們超越這個世界,我很難想像教會未來的道路會是什麼模樣。我的教會——那個曾經如此敬虔、如此被愛、承載了我無數心血及心力的教會,最終仍被我們文化醜陋的傾向所侵蝕。如果基督的路徑離這些敗壞的人性 (並且沒有任何一間教會或群體能完全勝過這些敗壞) 很遙遠——那麼,跟隨基督是否意味著要放棄對信徒「共同生活」的盼望? 這聽起來是個合理的結論。要回應基督那激進良善的榜樣,或許意味著我們必須割捨那些在道德上曖昧不清的牽掛。然而,這樣的選擇還不夠激進,這種思維邏輯與我們文化中已普遍存在的思維方式並無區別。 今天,許多流行的、受人歡迎的理論都將「抽離」視為解決人際關係中固有問題的最佳方式。我們不需要基督的榜樣,就能透過抗議或撤資來反對我們不喜歡的機構;我們可以切斷有毒的人際關係;我們可以讓孩子換學校。我們應該與世界保持距離,以便追求敬虔的理想——這類觀念並不新鮮。但如果一個「研究了基督的生命後所得出的結論」與ㄧ個「不需認識基督便能得出的結論」相同,那麼這所謂「對基督的研究」就還不夠深入。 基督的生命過於獨特,無法用任何不從祂而來的邏輯來理解或效法。從各方面來看,祂的生命像一道難解的密碼:前30年彷彿虛度的人生、英年早逝,復活後做的事又顯得與「神在人間」這個身份格格不入。除非我們假設基督打從一開始就在做祂應許要做的事——開創一個新的現實 (reality)——否則祂的生平將始終顯得晦澀難解。 或許,這種嶄新的現實、與世界不同的存在方式,最終體現在基督如何向祂的朋友表明自己的身份。在事工初期,祂經常宣告「天國近了」;在復活之後,祂似乎透過讓使徒多馬把手指探入祂的傷口來實踐這句話。基督信息的總結,體現在一具滿佈傷痕的身體上:這個身體願意被刺穿,再次獻上自己。 無論我們如何詮釋基督,都無法得出「遠離世界」的結論。效法基督,意味著要以一種堅定不移、無止境的姿態,與他人共同生活。 諷刺的是,每當我重新與基督的子民接觸時,我想要效法基督的決心就會動搖。我和家人開始加入一間新的教會,並試圖與舊教會的成員重修舊好。這些互動雖然禮貌,但並不平衡,使我難以將基督充滿愛的將臨之舉,與我們在一起時所做的一切聯繫起來。 我們與舊教會成員間曾經存在的善意的假設,大多已經消失。有些曾經的友情恢復了,有些則沒有。每當想起我們過去的關係及現在的樣子,我就會感到一股新的悲傷。人與人之間的信任竟然可以如此辛苦地建立起來,卻又如此輕易地被瓦解,實在令我驚訝。 在我們新的教會裡,儘管十分友善溫暖且充滿歡迎,我卻無法想像再次投入同樣的感情,卻又可能再次失去它,以至於我幾乎得出這樣的結論——與上帝子民共度的時光,是否全是徒勞無功? 與教會建立關係有時是如此痛苦,我甚至想說服自己:我並不需要教會,才能擁有健全的信仰。跟任何一群人在一起都能讓我的信仰更踏實。然而,這個念頭每次一冒出來,就會立刻瓦解。因為我深知:無論我多麼不願意承認,我仍然需要回到教會,因為教會是基督的故事最終極的試煉場。如果「基督的臨在」能帶來改變,我應該首先在那些自稱跟隨祂的人之中看見這種改變。 「回到教會」是無法討價還價的事。基督的故事足以使我屈膝敬拜,但如果沒有一條將祂的生命與我們的生命連結起來的線,那麼祂的良善就會永遠停留在另一個維度,成為一個無法「降臨在地上 (我們的世界) 如同在天上」的抽象概念。 在福音書裡基督的奧秘,與今日教會的基督的奧秘之間,我認為我與使徒多馬處於相似的位置。我望向教會,疑惑自己看到的究竟是什麼?當多馬面對復活的基督時,他或許也在問這個問題。 基督站在多馬面前,身上帶著肋旁的刺傷及雙手雙腳的釘痕。多馬如何能夠分辨,他所看到的是一具「瀕臨崩潰的身體」,還是一具「已經勝過腐朽、正邁向榮耀的身體」?這副身體應該被人們哀悼,還是應該被人們慶祝?應該埋葬掉,還是應該擁抱? 如果今日的教會是基督身體的延續,我能感受到祂被摧殘的程度。 每一間教會,都不只被正在發生的爭論深深刺傷,還承受著世代相傳的敵意。同樣地,當基督向多馬展示祂的身體時,那副身體承載著祂所經歷過的一切苦難。 然而,基督身體的意義可能不只一種。我想到,在種族正義事工解散後,我接起一位朋友的電話,並驅車前往他家門口。我視這為自己與舊教會最後一次的互動,而這一幕在我腦海中反覆播放,宛如一場悲劇的結局。 我的朋友關上家門,我開車離去。但在此之前,我們曾短暫地面對彼此。我帶了一份離別的禮物,他們道謝後收下了。我們本可以重新翻出所有的怨懟,也本可以選擇再度爭論,但我們克制住這一切,好好地道別。 我可以為那些與舊教會共度的歲月賦予多種敘事,而最嚴苛的說法都帶有某種程度的真實性。最顯而易見的敘事,會圍繞著我們道德上的軟弱,以及我們這個群體如何成為了一個讓彼此失望的地方。但最完整、最全面的敘事,不僅僅計算我們自身的故事,還會計算基督的故事。如此一來,我們共度的時光不再被詮釋為一場失敗——而是個尚未完成的敘事。 基督在世共33年的生命,向我們述說祂敘事的全貌——祂既被這個世界深深傷害,又由聖靈復活。或許,祂的教會也是如此:既是我們人性不足的見證,也是那嶄新存在方式已然降臨的證據。上帝的子民,看起來就像一副破碎的身體,顫抖著邁向復活。 我們國家長久以來的種族問題仍未結束,沒有任何教會能夠戰勝我們生於其中的歷史。我與朋友們也無法解決這些問題——這些問題在我們出生前就已存在,也可能會持續到我們離世之後。 然而,在這樣的背景之下,即便只是朋友家門口那場安靜的交流,也呈現出一種微弱卻無可否認的基督神蹟的縮影:儘管發生了這一切,我們仍向彼此靠近。教會,儘管傷痕累累,並非我們白白耗費時間之地。如果基督的本質是「臨在」,那麼在那一刻,我們曾一同觸摸了祂。 Yi Ning Chiu在《Please Don’t Go》撰寫通訊專欄。此前,她曾擔任《Ekstasis》(本刊創意新生代項目之ㄧ)的專欄作家。 |

| 新聞照片:

|

台灣聖經網 www.TaiwanBible.com