| 為何這禮拜的每一天都是聖日 |

| 我們應該從棕櫚主日一直慶祝到復活節主日 |

| (2025年04月12日) |

|

本新聞提供者: Christianity Today

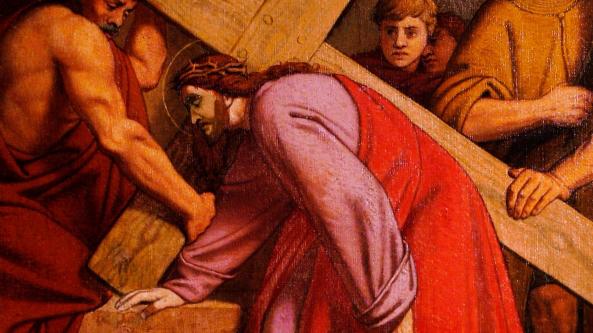

(作者 Ruth Jackson)比賽。有一年,我做了一個復活節蛋糕,上面裝飾著三個巧克力十字架和一頂荊棘冠冕,並用大量的果醬鮮血將這些元素淹沒。 當然,這樣的設計未免過於血腥——我一點也不意外姐姐那撒滿糖霜、蓬鬆可愛的小雞杯子蛋糕更受歡迎。但從小我就不願意避開復活節「殘酷」的那ㄧ面。對我來說,正是這份血腥,使十字架帶來無比的盼望。 這個週末,世界各地的基督徒將慶祝「棕櫚主日 (Palm Sunday)」,慶祝耶穌光榮地進入耶路撒冷。大約兩千年前,ㄧ群猶太人將棕樹枝鋪在大街上,迎接他們心中的「彌賽亞」——這位他們認為將推翻羅馬政權,將他們從殘暴統治中解放的征服者君王。 今天,世上仍有許多受壓迫的人迫切渴望像這樣物理/實際上的解放,但耶穌的旅程並未止步於耶路撒冷。祂進入耶路撒冷的那條路,最終通向了十字架,為人們帶來一種截然不同的解放。 棕櫚主日標誌著「聖週」的開始,這是一段通往耶穌被賣、受難及復活的日子。在古代教會的年曆中,這是一段基督徒懷著喜樂的期待,迎接復活節勝利的時期。 但這同時也是極度哀傷的時刻——充滿苦難、背叛及破碎。正因如此,這段日子對那些國家局勢不穩、人際關係破碎,或正處於心理困境的人來說,特別具有深刻的意義。在一個極度渴求盼望的世界裡,我們不能只是匆匆略過聖週的痛苦,直接跳到復活節的凱旋。 聖週的最初幾天已預示了即將來臨的災難。 聖週一 (亦稱「聖而偉大的星期一」) 紀念耶穌因無花果樹不結果子而咒詛它,並在聖殿中推翻兌換銀錢之人的桌子。次日的聖週二,耶穌繼續在耶路撒冷教導人群、挑戰宗教領袖,並向門徒預告自己即將被釘十字架。律法師們的憤怒,逐步開展耶穌接下來幾天的命運。 聖週三至受難日:黑暗中的盼望 聖週三 (又稱「密謀星期三」) 是聖週中特別黑暗的一天,紀念加略人猶大的背叛。猶大的雙重行徑對耶穌而言無疑是極為痛苦的。他畢竟不是個旁觀者,而是耶穌最核心的門徒之一:一位親密的朋友與同行者。而讓這場悲劇更加沈重的是,猶大後來因為自己助長耶穌之死而悔恨不已,卻無法挽回,最終選擇結束自己的生命。 然而,即便在最黑暗的時刻,仍有盼望。耶穌在十字架上的第一句話是:「父啊,赦免他們!因為他們所做的,他們不曉得。」或許,耶穌是在向祂的朋友 (以及其他人) 保證,一切並未徹底毀滅——無論我們墮落得多深,祂仍應許有轉變的可能。 在聖週四,有些教會會舉行「聖餐星期四」的聚餐,一同重現耶穌與門徒共進最後晚餐的情景。在席間,耶穌透過吃喝向門徒宣告,祂的身體將為他們被擘開,祂的寶血將為他們及眾人流出。 當天稍晚,在客西馬尼園中,在死亡逼近、門徒相繼離棄祂時,耶穌汗如血滴般落下 (路22:44)。有人推測,耶穌可能罹患了「血汗症 (hematohidrosis)」,這是一種罕見的醫學症狀,在極端壓力和創傷下,汗腺周圍的微血管會破裂,使血液滲入汗水之中。 而聖週五的別稱,「良善週五 (英文為Good Friday)」,似乎與這天所發生的流血、苦難和死亡不太相稱。然而,正是這看似最壞的,卻成就了至善——耶穌在十字架上的破碎身體,成為人類救贖的源泉。魯益師在《返璞歸真》中寫道:「祂的死洗淨了我們的罪,並且……藉著自己的死亡,祂廢除了死亡本身。」十字架原本是施行死刑的工具 (一種緩慢、極具羞辱且殘酷的刑罰),最終卻成為生命的象徵。 然而,當我們急於從受難日的恐怖直奔復活節的喜樂時,許多人會忽略聖週六——聖週的最後一天。 去年復活節,我訪問斯溫頓 (John Swinton) 教授,他曾是精神科護理師,後來成為實踐神學家。他指出,聖週六阻止我們發展出一種「榮耀神學」——這種神學傾向淡化死亡的痛苦,而直接跳到復活的勝利中。然而,聖週六提醒我們,有些人仍活在黑暗之中,我們需要陪伴他們,在他們的絕望中與他們同坐,與哀哭的人ㄧ同哀哭 (羅馬書12:15)。 聖週六促使我們正視苦難,也向我們保證,我們並非孤軍奮戰。 在耶穌的一生中,祂在各個層面上都經歷過痛苦——身體的、心理的、靈性的。雖然這並不能消除我們自己的苦難,但聖經的圖景向我們顯示,無論我們面對什麼——身體疾病、心理掙扎或屬靈疑惑——耶穌都曾經歷過。祂不只是「知道」人類情感的深度,而是親身體驗過。 許多人都知道聖經中最短的一節經文:「耶穌哭了」(約11:35)。然而,大多數譯本未能充分傳達原文希臘文的含義。在11:33和11:38節中,「哭泣」的希臘詞實際上帶有一種更深層次的情感,甚至可以翻譯為「祂像一匹憤怒的馬喘氣」。耶穌不僅為朋友拉撒路的死而悲傷,祂更因知道生命本不該是這樣而憤怒——這種死亡及哀痛並不是上帝創造世界時的本意,也不會是世界最終的結局。 當我們感到脆弱、迷失、孤單時,表層上膚淺的勝利故事無法真正觸及我們的痛苦。我們需要的是一種具體而深沉的盼望,一種曾深入絕望深淵、流下血汗、經歷極致痛苦死亡,卻依然宣告「這並不是故事的終局」的盼望。 受難日之所以「良善」,是因為復活節主日已近在眼前。如果耶穌真的從死裡復活,那麼死亡就沒有最後的話語權。聖週及耶穌受難前的事件向我們保證:我們被深愛著,我們在痛苦中並不孤單,我們值得被拯救。 在新冠疫情期間,我曾遭遇一次小產。在那段時間裡,耶穌那雙被釘穿的手與祂鮮血淋漓的身體,比以往任何時候都更有力地對我說話。而當我後來再次懷孕並順利生下孩子時,我們為她取名為伊甸-恩典 (Eden-Grace),以此提醒自己——失去並不是故事的終點。無論我們的生命現在多麼破碎,我們都不必失去對上帝應許恢復的盼望。 在托爾金 (J. R. R. Tolkien) 的《王者再臨》故事中,哈比人山姆曾問甘道夫:「一切的悲傷,真的會變得不再真實嗎?」對我們而言,答案是:是的。耶穌的復活不僅幫助我們理解十字架的意義,也為我們的苦難提供出路——它指向一個未來的現實,在那裡,不再有痛苦,一切悲傷將被徹底翻轉。 露絲·傑克遜 (Ruth Jackson)是《無悔護教》(Unapologetic) 播客主持人,擔任 Premier Unbelievable節目的製作人及主持人,並與阿利斯特·麥格拉斯 (Alister McGrath) 教授共同主持《魯益師播客》(The CS Lewis Podcast)。 圖說 封面:貝居安會院聖若翰洗者堂裡的《耶穌受難像》 |

| 新聞照片:

|

台灣聖經網 www.TaiwanBible.com