新書講座探討慰安婦歷史傳承 記憶消逝成危機 婦援呼籲轉化為人權教育養分 (2025年10月12日)

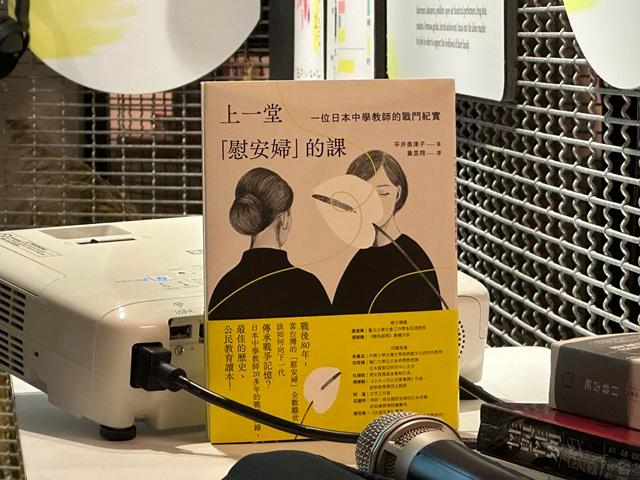

【邱國榮台北報導】黑體文化出版社於10月11日下午在「阿嬤家-和平與女性人權館」舉行新書講座,介紹日本中學教師平井美津子撰寫的《上一堂「慰安婦」的課:一位日本中學教師的戰鬥紀實》。出版社強調,隨著倖存者相繼辭世,如何透過教育延續記憶、深化理解,已成為當前最迫切的課題。活動並邀請長期投入慰安婦運動的前婦女救援基金會執行長、台北大學社會工作學系助理教授康淑華,分享台灣慰安婦運動的發展與挑戰。

日本教師對抗右翼壓力 堅持課堂傳授戰爭責任

《上一堂「慰安婦」的課》記錄了日本大阪國中教師平井美津子在右翼勢力壓力下,仍堅持於課堂教授慰安婦歷史的經驗。平井任教30年,超過20年在課堂上談論日本戰爭責任,雖然多次遭受校方與地方議員施壓,但她仍以中學生能理解的方式講述歷史,展現了教育者面對政治壓力的勇氣與堅定信念。出版社指出,該書雖篇幅不長,但已出版日文、韓文與中文版。

出版方強調,台灣59位已知的慰安婦受害者已全數辭世,歷史記憶如何透過教育傳承,已成社會共同的責任,而該書正提供了教育者面對沉重歷史時的實踐範例。

康淑華:從性暴力汙名到療癒尊嚴陪伴

康淑華在講座中以自身20年的研究與行動經驗指出,台灣慰安婦運動正面臨「記憶消逝」的危機。她回顧,台灣慰安婦運動早期受韓國啟發,但在政治與社會結構中發展艱難。1990年代以來,雖揭露上千名受害者真相,但社會長期冷漠,加上性暴力汙名與國族主義論述的撕裂,使議題難以持續受到關注。

她強調,阿嬤們不僅是歷史的象徵,更是有情感、有故事的平凡女性,她們仍渴望尊嚴與生活的喜悅。她說:「有一年讓阿嬤們穿上婚紗,她們開心拍照的模樣,讓我看到她們仍渴望尊嚴與生活的喜悅。」

歷史保存是公共責任 呼籲轉化為人權養分

康淑華呼應平井美津子的教育實踐,指出「戰爭中的性暴力並非過去式」,從烏克蘭到其他衝突地區,類似暴行仍在發生。她認為,教育應引導學生從同理與人權角度思考,而非陷入仇恨對立。

談及未來,康淑華對阿嬤家人權館因經費縮編搬遷感到憂心,強調:「歷史保存不是浪漫,而是公共責任。」她呼籲政府與社會各界正視女性戰爭創傷的歷史位置,將記憶轉化為推動人權教育的養分。

新聞照片:

| ←前一篇 | 下一篇→ |