《不赦之罪》談饒恕倫理 濟南教會香港團契引導思考 (2025年11月17日)

【邱國榮採訪報導】七星中會濟南教會香港團契於11月16日舉辦香港電影《不赦之罪》放映會及座談,探討信仰中的饒恕、倫理與人性議題。香港團契劉劍玲傳道受訪時表示,活動源於團契一位肢體得知導演林善訪台,並希望補看先前未能在港觀賞的遺憾,遂促成這場映後對談。團契也期待藉此引導教會群體思考「寬恕是否可能」等核心信仰議題。

誠實面對自身情緒與創傷

劉劍玲傳道指出,《不赦之罪》以極沉重的倫理難題切入,表面上人物看似清楚分為「加害者」與「受害者」,但劇情逐步揭露每個角色在傷害與受傷之間的複雜性,使故事遠超過二元對立的道德判斷,也讓觀眾重新思考罪、責任與復和的多重層面。她認為,電影呈現的牧者與家屬面對創傷的不同反應,特別貼近當代教會在談論「饒恕」時常遇到的張力。她進一步說,有些信徒認為饒恕是信仰要求,卻因內心尚未走到那裡,而在「應該原諒」與「其實做不到」之間感到巨大壓力。片中所展現的誠實面對自身情緒、承認無法原諒,反而成為重新連結自己與理解他人的契機,這對信徒而言是重要提醒。

饒恕教導不應成壓傷重擔

劉劍玲提到,片中多處引用聖經經文,其中關於「饒恕七十個七次」的段落,使她產生新的反思。她認為,若人仍在計算饒恕的次數,其實代表仍未真正放下;真正的修復是每次面對傷害時都誠實處理情緒,而不是以道德高度壓迫自己必須原諒。信仰中「原諒」的教導本是珍貴,但一旦被加上「必須」兩字,往往就成了壓傷人的重擔。

非暴力溝通轉化壓力

劉劍玲表示,運用「非暴力溝通」理念有助於修復破裂的關係,將「必須饒恕」的壓力,轉化為「願意饒恕」的可能。她指出,首先,受傷者需先照顧自身、與自己和好;其次,透過練習擴張內在容量,學習看見對方仍具備的人性,為重新面對對方作準備;第三,在實際對話時,將彼此的指責或情緒理解為「需要」的表達,不設定任何饒恕目標,而是以重新連結為目的,溫柔對待自己與對方,並在其中期待上帝的引領。她強調,促進衝突雙方願意看見彼此、願意建立一點點的連結,是信徒的重要功課,使我們成為和平之子,在破碎之處傳遞福音的和平。

主角如背負無形十字架

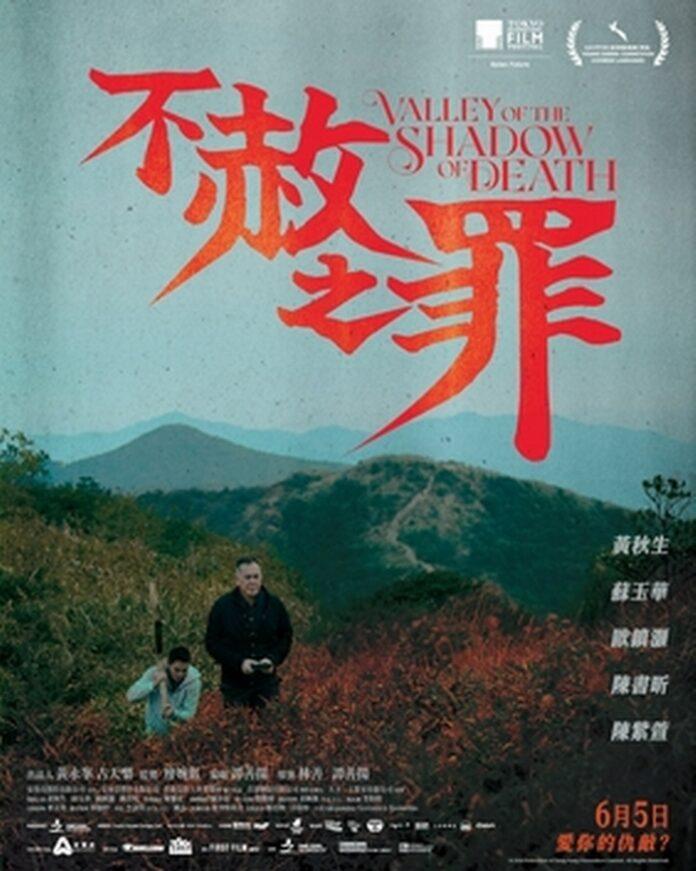

《不赦之罪》由香港新銳導演林善與譚善揚共同執導,並由黃秋生主演。片中,黃秋生同時飾演牧師與痛失愛女的父親,角色在報復與寬恕之間拉扯,情感張力濃烈,宛如背負一座無形的十字架。劇本在構思之初便以黃秋生在《千言萬語》中飾演的神父作為人物原型;此次邀得黃秋生親自演出,使角色的壓抑、凝重,以及在神性與人性間的掙扎呈現得更加深刻有力。《不赦之罪》於今年10月在高雄電影節完成台灣首映。

新聞照片:

| ←前一篇 | 下一篇→ |